「AIが、これまでの開発プロセスを根本から変えるかもしれない…」そんな期待と興奮を胸に抱かせるGoogleの最新AI、「Gemini 2.5 Pro I/O edition」が、ついに開発者の前に姿を現しました。

この新しいAIモデルは、単なる機能改善にとどまらず、エンジニアの働き方そのものに大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

あなたのチームでは、「もっとコーディング作業を効率化できないか?」「動画や画像といったリッチコンテンツから、必要な情報を素早く、かつ正確に抽出したい」「複雑なタスクをもっとシンプルに、自動化できないだろうか?」といった課題はありませんか? Gemini 2.5 Pro I/O editionは、これらの長年の悩みに光明を投げるかもしれません。

この記事では、数あるアップデートの中でも特に注目すべき「3つの進化」をピックアップし、それらが実際の開発現場でどのように役立つのか、具体的な「活用法」をエンジニアの視点から、専門用語を避けつつも分かりやすく、そして少しだけ熱意を込めて解説していきます。

新しいAIとの協調によって、あなたの開発体験がどのように変わるのか、ぜひご期待ください!

Gemini 2.5 Pro I/O版:開発を加速させる「3つの進化」とは?

Google I/O 2025での発表を待たずして、異例の先行公開となった「Gemini 2.5 Pro I/O edition」。

この背景には、Googleの強い自信と、一日も早く開発者にこの革新的なツールを届けたいという想いが込められているのでしょう。

では、具体的に何がそんなに凄いのでしょうか?開発現場にインパクトを与えるであろう「3つの進化」を見ていきましょう。

進化1:UI開発が加速!異次元のコーディング能力

まず驚くべきは、コーディング能力、特にユーザーインターフェース(UI)開発における目覚ましい進化です。従来のAIモデルでもコード生成は可能でしたが、Gemini 2.5 Pro I/O editionは、より複雑で洗練されたUIコンポーネントを、より少ない指示で、かつ驚くほど高速に生成する能力を獲得しました。

るで経験豊富なペアプログラマーが隣にいるかのように、アイデアを形にするスピードが格段に向上するでしょう。

この進化は、単に時間を節約するだけでなく、開発者がUIデザインの試行錯誤により多くの時間を割けるようになることを意味し、結果としてユーザー体験の向上にも繋がるはずです。

進化2:動画からコード生成!マルチモーダル機能の飛躍的向上

次に注目すべきは、テキストだけでなく、画像や音声、そして動画といった複数の種類の情報を統合的に理解し処理する「マルチモーダル推論機能」の飛躍的な向上です。

特に「動画からコードを生成する」というデモンストレーションは圧巻の一言。例えば、操作デモ動画を見せるだけで、その操作を再現するアプリケーションのコードを生成したり、デザインモックアップの動画からHTML/CSSの骨子を書き出したりといった芸当が可能になります。

これにより、ドキュメント作成の手間が大幅に削減されるだけでなく、既存のビジュアルアセットからのコード化も容易になり、開発の初期段階を大幅にショートカットできるでしょう。VideoMMEベンチマークで84.8%という高いスコアも、その実力を裏付けています。

進化3:複雑な処理もお任せ!コード変換・編集と高度なワークフロー開発

そして3つ目の進化は、既存コードの理解、変換、編集能力の向上と、より複雑なタスクを自動化する「エージェント型ワークフロー」の開発支援です。例えば、古いプログラミング言語で書かれたコードを最新のフレームワークに移植したり、特定のコーディング規約に合わせてリファクタリングしたりといった作業を、Gemini 2.5 Pro I/O editionが強力にサポート。

さらに、複数のステップからなる定型的な開発作業(例:テストデータ生成→ユニットテスト実行→結果レポート作成)を自動化するエージェントを、より簡単に開発できるようになります。これにより、開発者は面倒なルーチンワークから解放され、より創造的で本質的な問題解決に集中できるようになるでしょう。

開発効率を最大化!Gemini 2.5 Pro I/O版「3つの実用的な活用法」

さて、これら目覚ましい進化したGemini 2.5 Pro I/O editionを、私たちは具体的にどのように開発現場で活かしていけばよいのでしょうか?ここでは、今日から試せる「3つの実用的な活用法」を提案します。

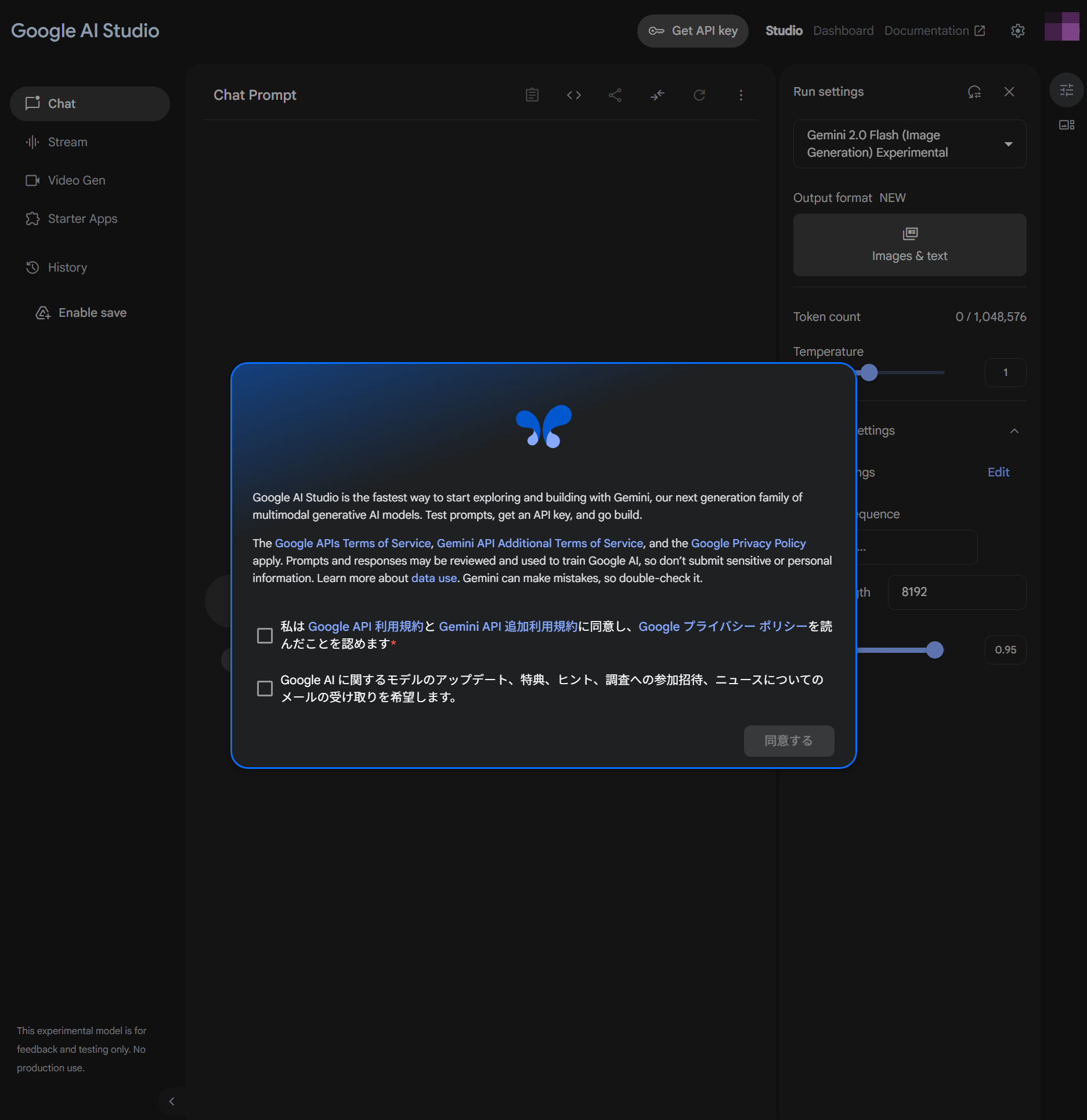

活用法1:Google AI StudioやVertex AIで最新AIを手軽に試す方法

最も手軽なのは、Googleが提供する開発者向けプラットフォーム「Google AI Studio」や、より高度な機能も備えた「Vertex AI」を通じてGemini 2.5 Pro I/O editionにアクセスする方法です。

これらのツールでは、直感的なインターフェースを通じて、プロンプトを入力し、AIの応答を試しながら、その能力を体感できます。まずは簡単なコード生成や、手持ちの短い動画の説明文生成などから試してみて、その精度と速度に驚いてみてください。

これらのプラットフォームは、本格的なAPI連携に進む前の「お試し環境」として最適です。ドキュメントも豊富に用意されているので、安心して第一歩を踏み出せるでしょう。

活用法2:GeminiアプリとCanvas連携で爆速プロトタイピングを実現

もしあなたがモバイルアプリやWebサービスのアイデアを素早く形にしたいと考えているなら、Geminiアプリと、その中に搭載されている「Canvas」のようなインタラクティブ機能を活用するのがおすすめです。

Canvas機能を使えば、まるでホワイトボードに絵を描くように、プロンプトを通じてUIの要素を配置したり、インタラクションを定義したりしながら、リアルタイムに動作するプロトタイプを構築できます。

頭の中のアイデアが、みるみるうちに具体的な形になっていく体験は、まさに感動的です。この爆速プロトタイピングは、チーム内でのイメージ共有や、ユーザーからの初期フィードバックを得る際に絶大な効果を発揮するはずです。

活用法3:ベンチマークNo.1の実力を活かし、開発プロセス全体を最適化

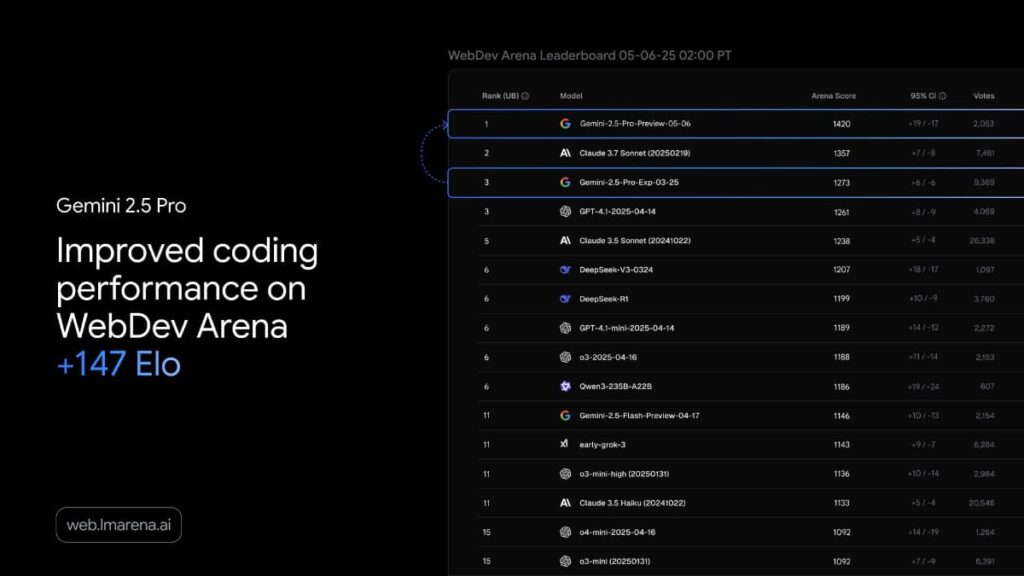

Gemini 2.5 Pro I/O editionは、「WebDev Arena」というWeb開発能力を競うリーダーボードで、以前のバージョンを+147 Eloポイントも上回り首位を獲得した実績があります。この実力は伊達ではありません。

個別のタスク効率化だけでなく、開発プロセス全体を見渡し、Geminiを組み込むことでボトルネックを解消できないか検討してみましょう。

例えば、仕様書からのコード骨子自動生成、テストケースの自動生成、コードレビューの初期チェック、ドキュメントの多言語翻訳など、応用範囲は無限大です。既存のCI/CDパイプラインにGemini APIを組み込むことで、より高度な自動化と品質向上が期待できます。

まとめ

Googleの「Gemini 2.5 Pro I/O edition」は、まさに開発の現場に革命をもたらす可能性を秘めたAIモデルです。本記事で紹介した「3つの進化点」、すなわち異次元のコーディング能力、飛躍的に向上したマルチモーダル機能、そして複雑なタスク処理能力は、あなたの開発ワークフローを根底から変える力を持っています。

そして、提案した「3つの実用的な活用法」――Google AI Studio/Vertex AIでの試用、GeminiアプリとCanvasでの爆速プロトタイピング、開発プロセス全体の最適化――は、その力を今日からでも引き出すための一歩となるでしょう。

もちろん、早期アクセス版であることの注意点も忘れてはいけません。しかし、それ以上に、この新しい技術に触れ、AIと「協調」することで得られるメリットは計り知れません。Gemini 2.5 Pro I/O editionを使いこなし、AIと共に進化する開発者として、未来の開発スタイルを誰よりも早く、そして深く体験してみてください。あなたの創造性が、AIという翼を得て、どこまでも羽ばたいていくことを楽しみにしています。

(詳細な情報は Gemini APIの公式サイト や Google AI Studio 、Vertex AIのドキュメント などでご確認ください。活発な開発者コミュニティに参加して情報交換するのもおすすめです。)